東急ハーヴェストクラブは顧客満足を超え、感動体験の提供へ

日本全国でもっとも会員CXの高いクラブをめざして

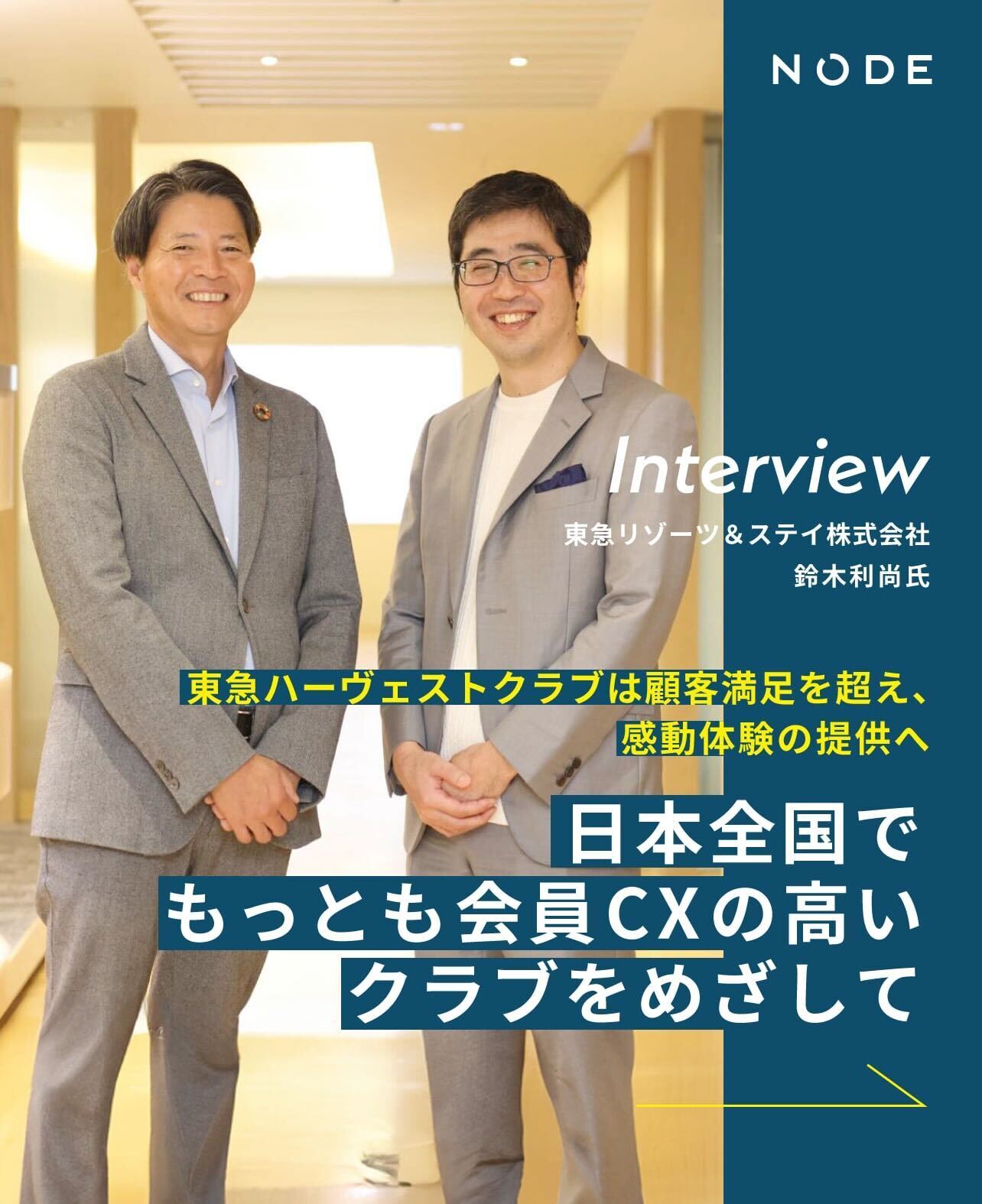

東急リゾーツ&ステイ株式会社

1988年の高度経済成長期に生まれ、独自の進化を遂げてきた東急ハーヴェストクラブは、2023年に全社を挙げてCS・CX活動に取り組むことを宣言。コロナ禍を経て、大きな変革へと踏み出した。NODEは、このCX変革の伴走者として、NPSツールの導入、定量・定性での分析、企画・営業・サービス三位一体のプロジェクト推進、現場浸透に向けたワークショップなどを包括的に支援する。

これから東急ハーヴェストクラブが目指すサービス、そして未来の姿について、今回の変革を率いる東急リゾーツ&ステイ株式会社の専務執行役員・鈴木利尚さんに話を聞いた。

聞き手:金 均(NODE)

コロナ禍で痛感した、会員制クラブだからこその顧客との関係性

金 均(以下、金) CX(カスタマー・エクスペリエンス)とは、顧客に“感動体験”を提供する活動といわれますが、鈴木専務が「CX活動に力を入れよう」と思ったのは何かきっかけがあったのでしょうか。

鈴木 利尚氏(以下、鈴木) 実は大きなきっかけは、コロナ禍です。あの時期は全世界的に苦しい時期ではありましたが、ホテル業はとくに、どこも非常に苦しかった。そんな中、会員制クラブである東急ハーヴェストクラブは、会員の皆様に非常に支えられました。平穏な日々が戻ってきた今こそ、会員様に恩返しがしたいという気持ちから、CX活動に力を入れていこうと思い至りました。

金 東急ハーヴェストクラブは企業幹部社員の方や会社役員などのビジネスパーソンを主な会員様とした会員制リゾートホテル事業として展開をされていますが、コロナ禍での苦しい時期を、会員の方々は一緒に乗り越えてくれたということでしょうか。

鈴木 はい。ハーヴェスト事業は、もともとはホテル事業ではなく、別荘事業から生まれたニッチな事業なのです。昔、私どもの会社では別荘管理業を手がけていたのですが、そのオーナー様たちからの、「別荘の管理は手間がかかる」「週末はゆっくりと過ごしたい」といった要望の中からこの事業が生まれた経緯があります。

やがて時代の変化の中で、ホテルのようなホスピタリティを会員様が求めるようになり、スタッフも会員様に喜んでいただくことにやりがいを感じる中で、現在のような会員様と長くお付き合いするホテル事業へと変化を遂げてきました。

金 日本のホテルステイで多い、1~3泊のワンショットでの滞在の仕方とは、成り立ちからして、異なるということですね。

鈴木 そうなんです。コロナ禍で多くの方々が一般的な旅行を控える中、当クラブではご自身の別荘のように、都会から離れてご家族で利用される会員様もいらっしゃいましたし、スタッフにねぎらいの言葉を掛けてくださる会員様もいました。

そこには、ワンショット での滞在とは異なる会員制クラブならではの顧客とホテルの関係性が存在していると強く感じました。だからこそ、「私たちにできるおもてなしとは、どのような形であるべきなのだろう」ということを深く考えるようになりました。

ホテルとしての標準サービスを超えた、感動サービスの提供を

金 CS、CXはマーケティング用語ですが、鈴木さんはこの2つをどのようにとらえていらっしゃるでしょうか。

鈴木 CS活動は、「ホテルチェーンとしてのサービス品質基準の徹底」。CX活動は、「会員制リゾートクラブならではの、基準を超えた感動サービスの提供」ととらえています。

金 基サービス準を設け、サービス品質を底上げし、お客様の不満をなくすことで、顧客満足度を維持するためのCS活動。さらにより良い体験を提供することで、ファン顧客を育成するためのCX活動。という違いですね。

鈴木 その通りです。ホテルサービスとしては後発となるため、まずはフェーズ1として、社内で“ハーヴェストスタンダード”と呼ぶサービスの標準化に力を入れてきました。会員様が全国どのハーヴェストクラブにお泊まりになっても、一定のサービスクオリティを受けられることを提供価値としてきました。その徹底により現在は、サービス品質の全体レベルが上がってきたと感じています。

金 フェーズ1としての基礎固めができたからこそ、フェーズ2として基準を超えたサービス提供に力を入れる段階にきたということですね。

鈴木 はい。ここ数年、事業全体の方針のメインは「スタンダードを逸脱しない」ことでした。しかし、これからは「どんどんスタンダードを逸脱してやってくれ!」と(笑)。現場にとってはもしかしたら言っていることが真逆に聞こえるかもしれませんが。そうではなく、スタンダードが定着した今だからこそ進めるフェーズにきたのだと理解してもらえたら。

金 それがこれから取り組んでいくCX活動にあたるということですか?

鈴木 そうです。そちらはホテル業というより、会員クラブとしての強みを伸ばしていく活動です。会員様は施設オーナーとしてご訪問になりますから、スタッフと顔なじみになり、交流することを喜んでおられます。だからこそ、一人ひとりの会員様とスタッフ一人ひとりがパーソナリティで直接つながれるハーヴェストでありたい。それがCX活動です。

顧客の「体験価値」を高めるカギは、スタッフとの「つながり」方にある

金 CX活動には顧客に対する深い理解が不可欠ですが、ハーヴェストクラブの顧客はどのような方になりますか。

鈴木 当社の会員様は、仕事を通して一定のステータスを築かれており、高い見識と優れた人柄をお持ちの方々 です。そしてご家族を大切にされていて、そのご家族やご友人を連れて、当クラブへ日頃の疲れを癒しにいらっしゃる。たとえクレームをいただいたとしても、一方的な文句ではなく、「こうしたらもっとこのクラブが良くなるのではないか」と、改善策につながるご指摘を受けることが多いです。

金 なるほど。スタッフを励ましたり、ご意見をいただけたりす るのは素晴らしい関係性ですね。NODEでお手伝いさせていただいた会員様およびスタッフへのアンケート調査では、「施設周辺で土砂災害があった際、会員様からホテルを自分の家のように心配してくれる連絡をいただいた」「スタッフの異動先のホテルに会員様が泊まりにきてくれた」「会員のお子様が大きくなり結婚式に招かれた」というようなスタッフのエピソードを多数拝見しました。

鈴木 そうなんです。そのような会員様とスタッフとの関係性こそが他ホテルにはない大きな特徴ではないかと感じています。当社では社員をあえて最初にレストランサービスに多く配属します。それは、会員様との接点が一番多いのがレストランサービスであり、そこでの会話が非常に重要だと認識しているからです。

金 顧客の「体験価値」を高めるために欠かせないのが、スタッフとの会話にあるという認識だからこその配属なんですね。

鈴木 スタッフには、会員様からの頼まれごとをただ行うだけではなく、社会通念や常識を備えた魅力ある会話ができる人であってほしい。社会的地位のある会員様とそのような会話をするためには、スタッフ側の人間性や教養も重要になってきます。日々のサービスを通じてそれらを鍛え、ハーヴェストの魅力を引き上げていってほしい。会員様と会話を楽しめるようになってくると、スタッフの仕事も、もっと楽しくなっていくとも思います。

日本全国でもっとも会員CXの高いクラブをめざすには

金 会員CXの高いクラブをめざしていかれるとお伺いしていますが、これから力を入れていかれる、他社とは異なるハーヴェストクラブのサービスの軸はどのようなものになりますでしょうか。

鈴木 「温かみ」そして「誠実さ」というようなものではないでしょうか。スタッフ一人ひとりが長いスパンで会員様とお付き合いをしていくサービスなので、一元的なサービスに加え、人間性を突き詰めていくスタッフ像というのが私のイメージですね。

金 ハーヴェストクラブはリゾートホテルに留まらない、会員制クラブ。その「おもてなしの形」のカギになるのは、「会員様とスタッフのつながりを育む活動にある」ということですね。

ハーヴェストクラブは国内外の他のホテルに比べて、会員様のプライベートにも寄り添ったサービスの提供を行っている。

長いスパンで回数を重ねる会員制クラブだからこそ、会員様の知人やご家族も含めナチュラルで温かい、フレンドリーなサービスの提供こそが、魅力になるということですね。

鈴木 そうです。その絶妙な距離感、関わり方こそが、当クラブならではの顧客の感動体験につながっていくと考えています。

そして施設も同じく、ハーヴェストスタンダードの遵守を経営方針のメインとしてきた時期には、A施設、B施設、C施設の全てで同じサービスを提供するべきだというのが基本方針でした。これも、次のフェーズである感動サービスを追求していくと、これからはおのずと施設ごとの特徴が出てくるようになるのではないかと思っています。

金 すでに浜名湖の施設では、隣接した土地を買い取り、 みかん農家を兼業されている支配人の手によってすてきなハーヴェストガーデンが作られていると聞いています。ピザ窯を建てたり、コンポストにもチャレンジをしたりしているとか?

鈴木 そんな個性をどんどん出していって欲しいですね。ホテル事業に限らず、私が経験してきたゴルフ事業や他の事業においても、チェーンオペレーションが重要視されていた時代もありましたが、これからは個性を磨いていかないといけない、という危機感もあります。

私どもの会員様は、「一緒にこのクラブをもっとよくしていきたい」という気持ちをお持ちの方が多いと感じています。なので「ホテル側が滞在中のお客様をもてなす」という一方通行のサービスの提供の仕方ではなく、「一緒にサービスを作り上げていく」というようなことができるようになると、会員制クラブならではの価値がより発揮できるのではないかと考えています。

金 例えば先ほどのハーヴェストガーデンで、滞在中の会員様と厨房のシェフが一緒に野菜を採って、それをホテルの食事に提供できるようになったら、またグッと会員様とスタッフの距離が縮まり、感動体験が生まれていきそうだな、と思いました。

鈴木 そうですね。まさにそのような、会員様と一緒に新たな体験を作っていけるようなサービスをこれからたくさん生み出していけたらと考えています。各施設でさまざまな事例が生まれていくことを、私もとても楽しみにしています。

三世代続けて愛してもらえるような長いお付き合いができるクラブに

金 CX活動を取り組んだ先には、どのような未来を描いていますか?

鈴木 現在、ハーヴェストクラブでは会員年齢の平均が約70歳、ご購入いただくタイミングは65歳前後が最多です。ご家族と当クラブを楽しみ、ともに感動いただく体験を通じて、親から子へ、三世代続けて愛してもらえるような長いお付き合いができるホテルの土台を築いていきたいですね。

金 幼少期からクラブでの体験を重ねることによって、自分もいつか会員になりたい、こういった施設の会員になることが自然だ、という風につなげていくことが大事そうですね。

鈴木 はい。そのためにも、CXはなくてはならない取り組みだと思っています。

金 これからさらにCX活動に力を入れていくにあたり、NODEはどのようにお役に立てますでしょうか。

鈴木 これまでは社内にて、すべて自前で行ってきたのですが、1年前からやっと社外に伴走をお願いできるようになりました。NODEさんには、今後も引き続き弊社の頭脳として伴走していただけたらと思います。社内のスタッフの発想力を広げるような出会いや情報共有の場なども作っていただけるととてもありがたいです。

金 ご期待に添えるように精進いたします。一回限りではなく、長い時間軸での会員様とのつながりの中でどのようなリレーションシップを紡いでいくのか。どのような体験をご提供していくのか。会員様の滞在中はもちろんのこと、旅の前や後にもやれることはありそうですね。

鈴木 そこを深めていくことでこそ、単なるホテル業ではなく、会員制クラブ業でもあるハーヴェストクラブの独自の「おもてなし」の形が出来上がってくるのではないかと感じています。唯一無二の会員制クラブホテル になるために、全社を挙げてCS・CX活動に取り組んでいきたいと思っています。

鈴木 利尚

東急リゾーツ&ステイ株式会社 専務執行役員

ハーヴェスト/ホテル事業ディビジョン長、FB企画統括部長、マーケティング戦略統括部長。

これまでに東急ハーヴェストクラブ那須開業準備室長、筑波東急ゴルフクラブ理事長、天城東急リゾート統括、総支配人、本社運営統括部長を歴任し、現在に至る。

|Works - 実例

アイスタイル×NODE 新会社設立で実現する「共創マーケティング」の可能性

アイスタイル×NODE

“実証実験が導いた『Vitality』の成功、そしてデジタル横断組織の結成へ(前編)

住友生命保険相互会社

“マーケティング・インテリジェンスチームを創生し、変革の架け橋へ

日本たばこ産業株式会社

幅広く対応させていただきます。

まずはご相談ください。