データ分析の本質は、経営意思決定のBPR

KKD(勘・経験・度胸)とデータを組合せ、速度と精度を抜本的に向上する

株式会社ギックス

取締役/共同創業者

田中 耕比古(たがひこ)氏

株式会社NODE

代表取締役 金 均(こん ひとし)

著書

「一番伝わる説明の順番」「仕事の質とスピードが上がる 仕事の順番」(共にフォレスト出版)、「思考の手順」(PHPビジネス新書)など

企業競争の焦点が、より早くより多様な市場への変化対応競争になる中で、従来の「現場が経営に上げて、経営が決定を現場に下ろす事業推進の枠組み」は、時代遅れになりつつあります。今後は、経営の提示する大方針のもと、最前線で顧客と対峙し、リアルな感覚を持つ現場が自律的に意思決定しながら有機的に連携していく事業推進の枠組みに転換せねばなりません。

この座談会では、株式会社ギックスの田中耕比古さんとともに、

『KKD(勘・経験・度胸)とData Informedの組み合わせこそがデジタルにおける経営の勝ち筋』

をキーに、語り合いたいと思います。 (座談会は全2回。本編は第1回です)

経営の意思決定の主役は“あくまで人”。

ただしData Informedで人はもっとうまく判断できる

金 均(以下、金) 今回のゲストは、著書「仮説とデータをつなぐ思考法」を上梓された株式会社ギックスの田中耕比古さんです。よろしくお願いします。まずは、「データ分析」についてクローズアップしようと思った背景をお聞かせください。

田中 耕比古氏(以下、田中) 7年前に「数字力×EXCELで最強のビジネスマンになる」という初めての著書を刊行しました。簡単に言うと、EXCELを活用したデータとの向き合い方という内容です。その当時から「データとは、こう付き合うべし」という感覚を持っていたのですが、まだまだ体系化しきれていなかった反省があります。

その地点からデータに向き合い続け、次第に僕自身がやっていることの意義、目指していることもクリアに。それが、「Data Informed(データ インフォームド)」という思考法です。これは、「データから自動的に答えが導き出せる」という考え方ではなく、「データによって判断者である人間の思考が強化される」という考え方のことです。その考え方を体系化し、世の中に形として残すことに意味があると思い、書籍という形にまとめました。

この本を読んでいただきたいのは、事業会社で意思決定に関わる方々。数年前と比べればデータ分析ができるプレイヤーは増えているし、データの取扱法やデータベースの使用法について知識を持っている方、分析ツールを使った経験のある方、分析ベンダーと一緒に示唆を出すべくトライした方が確実に増えています。しかし、データを実際の業務に活用して成果につなげるという段階で、苦労されている方が多いように思うのです。本書で説いているData Informedの思考法を身につけてデータとの向き合い方を再考すれば、ビジネスの成果は確実にあがるはずです。

金 経営とはディシジョンメイキング、つまり経営者の意思決定であり、企業の意思決定。その意思決定をどのように行うべきかという中で、データというものがどんどん存在感を増してきた。この状況においては、データに基づいた意思決定を追求すべきだ、ということですよね。

田中 はい。経営層がデータという武器を有効に使うことができれば、会社全体が間違いなく、より良い方向に進みます。そうなるためには、例えば、眼前で起きている事象理由についてデータを使って探しにいく、データとデータを比較し検討してみる、といった考え方を経営層のみならず、できるだけ多くの社員が身に付けることが求められます。

こうした考え方、つまり、Data Informedな思考法はデータとビジネスをつなぐ力になり、社員一人とりひとりの経験不足や知識不足を補うことができるのです。現場からミドル、トップマネジメントに至るまで、この思考法を持つことができると「類推力」が高まり、会社全体の判断・意思決定が整流化されます。

金 2000年を過ぎた頃ですかね、EXCELに6万行程度までの制限があった時代がありました。その後、その制限が外されもっと多くの行数を計算できるようになりましたが、VLOOKUP関数でえい!と処理しようとすると気絶するほどの時間を要するような状況がありました。

データを取り扱うという作業に忙殺されてしまう。当時からデータの可能性には気づいていたものの、何億件ものデータを扱うなんて夢のまた夢。データに触れる限界があり、うまく使いこなせていなかった。徐々にテクノロジーの進歩によってデータを扱える環境が整ってきたことで、僕たちとデータが近づくことができたのではないでしょうか。

田中 そのとおりです。活用可能なデータが、今後も爆発的に増えることに間違いありません。その膨大なデータを、テクノロジーの力を借りて正しく判断し、その情報をもとに人が正しく意思決定を行うことが、これからの時代に求められていることだと思います。

金 社会やマーケットは変化し続けているため、経営には常にアドホックな視点が求められています。田中さんは、経営における意思決定プロセスに関心があるのですか?

田中 経営というよりも、人が考えて答えを出すというプロセスが好きなんです。その対象が「経営」である必要はありません。人が意思を持って決めるべき部分はありとあらゆる局面に存在します。ただ、会社という枠で区切ると、上層に行けば行くほど一義的に決められないものが増えてくる。そういう意味で「経営」の領域には、より人間らしい思考や人間にしかできない思考が求められているとは思います。自動的に答えが出るタイプの判断・意思決定に関しては、人間の介在は求められていないのかもしれませんが、経営戦略のような経営者が意思や思いをもって行う領域は、人間が価値を創出し続けるのだと思います。この領域が絶対、おもしろいです。

金 NODEの客員ディレクターで、@cosmeの創業に携わられたティー代表取締役 佃 慎一郎(つくだ しんいちろう)さんと、「社長が意思決定を行う状況とは、どのようなものか?」というテーマでお話したことがあります。佃さんがおっしゃるには、「現場からあがってきた意見でA案は49%、B案は51%が賛成している場合、そこに社長の意思決定は必要ない。現場を知っている人が、より多く賛成するB案を選べばいい。社長の意思決定が必要なのは、現場の意見が50対50という場合。ただそれも稀で、多くのケースはA案の成功確度は20%、B案は25%、そして“不確定要素がいろいろあってよく分からない”が55%というようなもの。これを明日までに決めなければならない、といった場合が大半。このようなケースで、意思決定することが経営者に求められることだ」と。

田中 経営の本質的な部分や根幹には、一人ひとりの哲学や思想があるはずです。難しい決断を迫られたときに、目の前にある限られたデータをどのように見てどう分析するのか、というのも一つの経営思想。僕からすると、それは極めて人間的な経営ではないか、と思います。

金 経営者とお付き合いする戦略コンサルティングという職業を経験された中で、データというものに可能性を感じた、ということなのですかね。

田中 そうですね。戦略コンサルティングは、クライアントに対して、とても難しい判断を強いる仕事だと思うのです。データで分かるのは、4割から6割。不透明な部分は、やはり人が意思をもって決めるのではないでしょうか。Data Driven(データ ドリブン)は、データにドライブされて勝手に決まる、というようなニュアンスが言葉に含まれています。一方、Data Informed は、データによって人がインフォームドされる。

そして、そのインフォームドされた人が判断する、意思決定するわけです。あくまでも主役は人。データはサポート役としての立ち位置です。不確実で、答えが見えない中で、何とかして「より正解に近そう」「より確からしそう」な答えを探していくために、いかにデータを使うかが戦略コンサルティングでできることであり、同時に、その限界でもあると感じました。

勘、経験、そして度胸のKKDで行ってきた意思決定にデータを活用すれば、さらにその先を見ることができる

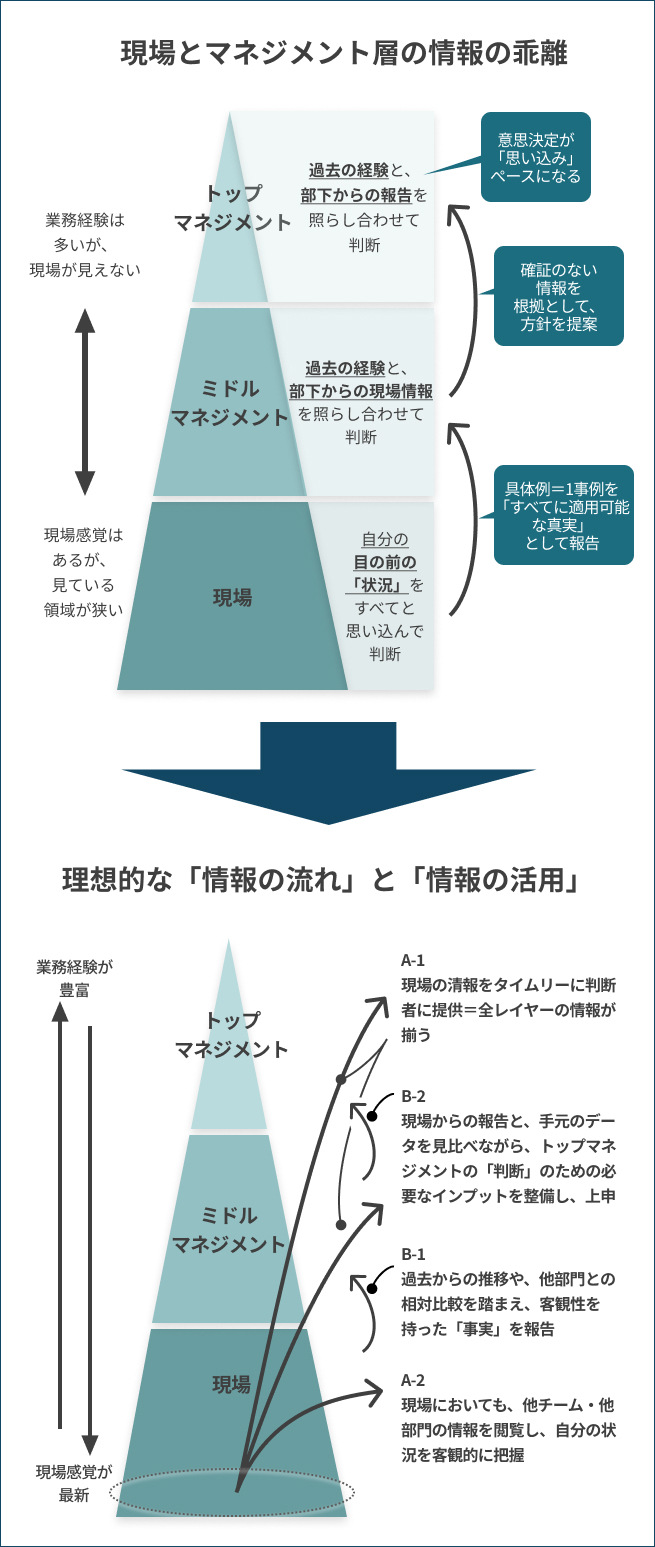

金 著書の中で、これまでのビジネスはKKDで行われてきた、と紹介されています。KKDによって企業経営の意思決定を行ってきましたが、それでも日本企業は崩壊しなかった。しかし、顧客接点が多く最新状況を更新し続けている現場と、KKDのみに頼らざるをえない上層では、見えている世界に乖離が起きてしまうことは、明白ですね。

田中 現場よりもミドル、トップのほうがKKDに陥りやすいのです。なぜなら、長年の経験があり、勘が働くから。そこに、現場からの報告と乖離が生まれてしまうことが問題です。情報を整理し、現場もトップも同じデータを見ていればKKDは整理され、さらにその先を見ることができるのです。本来、KKDとデータとは相性がいいはずですから。

さらに言うと、上層に行くほど世の中の状況が変わっていることに気づけなくなるのです。自分が現場にいた時はそうだったかもしれないが、それは過去の話。だからこそ、データを見ることで変化へのキャッチアップが可能になります。

引用元:田中耕比古さん著書「仮説とデータをつなぐ思考法」 P87、89より

金 勘は過去の経験によって培われ、度胸はそれに基づく成功体験に支えられています。いわゆる、経験則です。その経験則を、時代の変化に合わせてスピーディに変えることが、意思決定者には求められていますよね。自分が実際に経験しなくても、部下からの報告や競合の状況、外部アドバイザーの情報などから、インプット→プロセッシング→アウトプットの一連の流れを素早く着実に実行できる。さらに、そうした流れを適切に分解し、組織に落とし込むことで、変化に柔軟かつ迅速に対応できる組織機能を構築する、そのようなイメージですよね。

田中 そうだと思います。「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」と言いますが、他人のやっていることから学べる人のほうが賢いわけです。自分の経験からだけでなく、他人の経験からも学ぶことができる、ということだと思います。さらに、「前回、別の事象でああやったらああなった。だから、きっと今回の事象においてはこうすればうなる」みたいな経験則から勘への変換ロジックを明確にできる人は、経験の代わりにデータが来ても勘へと変換できるはずです。思考経路をうまく作れる人は、多様なインプットを得ることで、少ないインプットを得たときよりもベターな答えを探すことができるでしょう。

金 経営とは、そもそもKKDによるものですが、KKDを分解していくと、真ん中の経験に過渡期が訪れ、その経験がある種、データというものになってもいいんじゃないかと。

田中 プロセスのインプットをデータに変えることは多分できます。ただ、最初の思考経路は、やはり経験と勘をベースに作られるのではないか、とは思うんですよね。

爆発的に増えるデータを、テクノロジーを駆使して分析。それをビジネスへと繋ぎ、成果に導くことができる人材の必要性

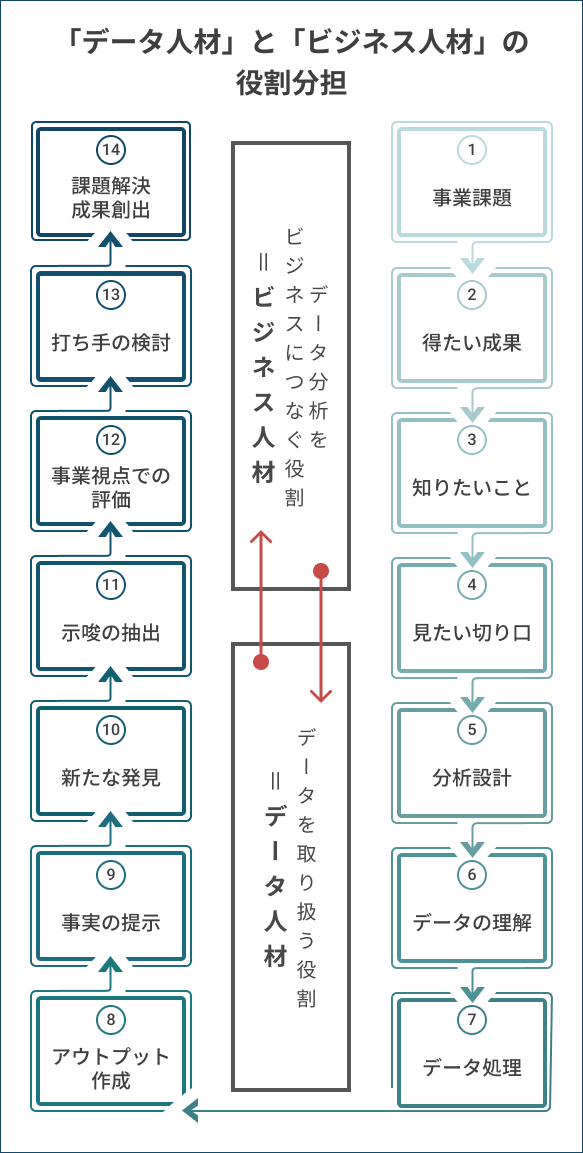

金 カタカナ表記の「データサイエンティスト」と、英字表記の「Data Scientist」の違いについての指摘も、興味深い内容ですね。

データサイエンティスト▶▶▶データ分析スキル、データを扱うスキルに矮小化

Data Scientist▶▶▶ビジネスに明るく、データ分析技術も身についている

データ分析を行うには、ビジネスを知っていなければなりません。ビジネスは、データとは無縁な事業をやってきた方たちの現場感とか事業観によって支えられています。ビジネスを理解し、遂行してきた方がデータを活用することで勘の精度やシャープさが増し、自社の事業を改善し続けることができる。それが、真の意味でのData Scientistということですね。

田中 理想としては、ある程度の業務知識を持つ人たちが、データをしっかりと見ることができるようになるべきなのです。そして、その人たちがデータとビジネスを繋ぐ翻訳機能の役割を果たしていくべきです。でも、実際には、事業会社の皆さんがそれをやるには忙しすぎたり、これまでの仕事のやり方との差が大きすぎて、なかなかうまくいかない。これを穴埋めするのがコンサルタントの仕事だという捉え方もできますが、やはり、事業会社の人のほうが自社の事業・ビジネスについて詳しいわけですから、彼ら自身が取り組むことを求められるわけです。

しかしながら、どうしても日々の事業運営に時間と意識を持っていかれ、なかなかデータのところにまで降りていくことができないために、乖離を埋められないのではないでしょうか。

金 マーケッターも同じですね。市場やお客様を見て、市場勘や経営勘、戦略勘みたいなものを持ち、6万行のスプレットシートの世界で自身の感覚・勘の精度を磨きあげて、マーケティングの意思決定をしてきたという時代があった。 それが、ビッグデータの到来によってアドホックにできることになったことで、もともと優れた勘を養っていた人たちが、非常に高速なスピードで対応できるようになった、という変化につながってきたんじゃないかと思います。

田中 ストックできるデータ量が爆発的に増え、使えるデータ量も膨大化。すると、従来は「なんとなくこうじゃないか」と思っていたことが、データという確実性のもので検証することができるわけです。そうすることで、より強く、より硬い仮説がたてられるようになるはずです。

金 もう1つのポイントとして、そのプロセスが、デジタルによって可視化されていくことがあります。そうなれば、1人の天才じゃなく、組織機能としてデータを効果的に持つことができますね。

引用元:田中耕比古さん著書「仮説とデータをつなぐ思考法」 P104、105より

田中 上記の図の左側(携帯電話は下側)は、データを扱って分析する側で、カタカナのデータサイエンティストですね。一番左の7とか8しかできない人はジュニアスタッフです。そこから、右に行けばアナリスト、コンサルタント。さらに右へと進んで行けば、よりビジネス視点が必要となるマネージャーへとステップアップしていくイメージです。データを扱う仕事と、分析結果を用いてビジネス成果を生み出す仕事との関係性、役割分担を明確にしたものです。私たちがお付き合いするお客様は、いわゆる事業会社の方ですが、やはり右側が多いですね。

金 この図では、4と11が肝ですね。なかなかそこを超えて、反対側に行けないのでは?

田中 そのとおりです。お客様のデータの分析を続けていると、業務知識が無い状態であっても「なにか意味がありそうだ」と気付くことがあるのです。それは必ずしも、統計的に有意な差であるとか、そういうことではなくて「あれ、ここだけ売上が落ちているぞ」とか「客単価が急に上がっているぞ」とか、そういう“変化”というか、“特異点”みたいなことを見つける場合も多いです。

ただ、業務知識が無いと、それが当たり前のことなのか、意味があることなのかはわかりません。そのような時に、「この差は御社の事業特性上、当たり前の結果ですか?」とか、「この結果は、あなたの認識と合っていますか?」「もし違うとすれば、何が違いますか?」、さらには「どういう分析軸を加えれば、あなたの疑問に答えられますか?」などと問い続けるのです。

KKDに基づくビジネス上の仮説と、目の前に厳然たる事実として存在する分析アウトプット、この2つの差について考えることは4や11の領域に踏み込む訓練になるでしょう。これを真摯に続ければ、クライアント、すなわち右側のビジネス人材もデータの違和感に気付くようになりますし、左側のデータ人材も業界特性を深く理解することができるようになる。ビジネス人材とデータ人材が、視点で考えられるようになるわけです。ここまでくると、ビジネス人材は12、13、14という、彼らが成果を生み出すための活動にスムーズに移行していくことができるようになります。データから見える事実を共通認識として持つことで、データ人材とビジネス人材が対等に、かつ、協働する姿勢で話すことができます。

金 本来、自分の担当する事業やプロジェクトについては勘が働くはずだけれど、そこに何らかの外的な変化が加わったことで自分の思っていたことと違う、ということになる。ビジネスは、日々進化を続けているから、「あれ、違うぞ」と、意思決定者が変化を発見できなければならない。それを実現するために、どのような切り口で見たいか、あるいは、見るべきかをしっかり設計しておかないといけませんよね。

田中 まさに、そのとおりです。うまくデータを提供できないと、結局、意思決定にデータを使う、ということになりません。データを用いずに、KKDだけに頼ることの危険性は、2つあります。1つは、経験に基づいた知識は日々古くなっていくことです。もう1つは、職階・業務レイヤーが上にあがるにつれて、経験したことのない業務領域についても判断を求められることです。昇進していくと、自分の見るべき範囲、領域が広くなっていきますが、それをすべて「経験」でカバーすることはできません。

この状況に対応するには、全量データを用いた可視化がポイントだと思っています。サンプルデータではなく、細かい粒度のデータを全量用いて実態を捉え直すと、これまで気付くことのなかった変化が見えるようになります。短絡的にデータで答えを出そうとするのではなく、データを使って仮説を作ることをゴールに据えれば、意思決定の高度化余地はいくらでもあります。つまり、データ分析側は、ビジネス側が必要としている「考えるための材料」をどれだけ柔軟に、そして、どれだけタイムリーに提供できるかが勝負なのです。

金 そうすると、売上や営業利益、来店頻度といった、ごく当たり前のものをかなり細かい粒度で持っておくことになりますね。当たり前と思いがちなデータも、期間や集計単位などの切り方によっては、有益な「考えるための材料」となるものですね。

田中 顧客をなんらかのセグメントに分けた場合、購入金額の大きさだと上位から3つ目のセグメントに入っている。そこに来店頻度の軸を追加して2軸で分けると、上から3番目、左から3番目のここのセグメントにいます、というような話になる。この軸に、最終来店日(Recency)を加えれば、いわゆるRFM分析になるわけですが、これを3軸の立体的なセグメントとして捉えてしまう。

で、それぞれのセグメントの大きさを見るだけではなく、歴月、暦年でどういう風にボリュームが変化しているのかを見る。さらには、タナカさんという特定のお客さんは 先月はどのセグメント、前年同月はどこにいて、今はどこにいるのか?という視点を加えてあげる。このように、新しい軸を追加したり、時間軸での変化を追いかけようとしたりすると、分析の難易度が急激に上がっていきます。さらに言えば、セグメントを分ける際の閾値も、1種類だけじゃなくて目的に応じて変えたい、なんてことも出てくる。

こういうことを「データ側」ができれば、ビジネス側はそういう切り口で物事を眺めることができるのだと認識した上で、これこれこういう人たちの昨年の状態は? といった問いを投げられることを目指す。そして、データ側は、言われたことをやるだけではなくて、例えば、毎年ではなくて5年ごとの単位で推移を見たほうがいいんじゃないか、などの提言をしていく。こういうやりとりができると、ビジネスサイドとデータサイドは、相互をプロフェッショナルとしてリスペクトしながら、協働して成果を目指すことができると思います。

経営からミドルまでデータを共通言語にそれぞれがKKDを発揮することで、市場に有機的に対応できる組織になる

金 市場の変化や経営の変化、社会の変化に対応するため、もしくは経営者が意思を発露し、意思決定に対して全員が一眼になって取り組んでいくには、意思決定のプロセスをBPRする必要があると思います。経営の意思決定を早くするために。その上で、KKDの思い込みだけではなく、市場の変化をリアルタイムに捉えながらスピーディに経営をするには、経営の意思決定プロセスのBPRが必要ですね。

田中 事業推進を行う方の多くは、 自分たちの関わる業務が、どのようなデータ分析によって良い方向になるのかを考える適性を持っているはずです。意思のあるところ、仮説のあるところにデータを使うことで最適な選択をすることができ、再現性の高い成果が得られます。

金 データを使って考えるところを現場に任せてしまうマネジメント層も多くいますが、データとの接点を失うことは非常にもったいない。そもそも事業とは、自社のコンピテンスやサービスのありようを顧客の動向から判断し、規模として作っていくということ。データを見ることによって、コア・コンピテンスや本当の強みは何かを明らかにするプロセスを怠ってはいけませんよね。

田中 本当にそうあるべきですね。いろいろな会社の経営層の方とお会いする中で、データ分析から見つけた「答え」をすぐに教えてほしい、と求められるケースも多々あります。いきなり「最適化」したいとか「予兆分析」をしたいとか、かなり難易度の高い意思決定を、データによって導き出そうというお話をいただくわけです。そういうご要望を僕がお聞きした際には、「未来の前に、まずは現状を見ませんか?」とお伝えします。不確実性が高く複雑な判断を求められる「経営」論と、データから示唆を導き出すための「データ分析」論を、うまく関連づけられている人が少ないということなのかなと思います。

金 伝える能力の不足も、大きな課題です。データ分析によって経営や事業がどう前進するのか。経営の意思決定プロセスのBPRは事業アジャイルの本流ですが、経営そのものが可視化されていない。トップだけでなく、すべての現場に意思決定が必要。大小それぞれでのPDCAをまわすことで、組織全体の変革が広がるのではないでしょうか。

田中 どこまでいっても、経営は人がやるものです。ハイレベルな勘と度胸を持った人たちと、データ分析ができる人たちによって意思決定へのプロセスは作られていきます。その観点を持って、意思決定領域のBPRを行えば、企業の経営は整流化され、事業成長を実現できるはずです。

さいごに

金 貴重なお話をありがとうございました。今回の座談会を通じ、おさえておくべきポイントは大きく2つあると思います。

1・企業におけるデータ分析の本質は、経営意思決定のBPR

これまでの経営は、不確定性の中で勘と度胸、そして経験で判断されてきた。しかし、企業競争の焦点が、より早くより多様な市場対応競争になる中で、KKD(勘・経験・度胸)のみの限界も露呈。データを共通言語に、KKDをもったビジネスパーソンが相互に解釈しながら市場に相対していく中で、経営のスピードと精度は大幅に向上できる。

2・データに基づいた共通認識が経営の基盤

従来の「現場が経営に上げて、経営が決定を現場に下ろす事業推進の枠組み」は時代遅れに。今後は、経営の提示する大方針のもと、最前線で顧客と対峙し、リアルな間隔を持つ現場が自律的に意思決定しながら有機的に対応していく事業推進の枠組みへの転換が必要。そのためには、データを共通言語に、ミドルリーダーシップが有機的に連携できる状態をつくることが経営の基礎になる。

主観的かつ他人と共有しづらいKKDをデータによってアップデートすることで、客観的かつ共有可能なものに変えることができます。膨大に増え続けるデータも、技術革新によって簡単に分析できるようになりました。今こそそのデータを、経営者及びそこに集うビジネスパーソンが、本来もっている人間味のあるKKDに対してインフォームすることで、より確度の高いKDDによってビジネスを前進させていきましょう。

|Column - コラム

熱を生む国の“お店”から考える、これからの買い物体験

韓国視察現地レポート【リテール編】

トレンド開発の源泉に立って感じた、顧客が動く熱の設計図

韓国視察現地レポート【POPUP編】

AIモデルによる課題解決と価値創造を実現するための4つの指針

幅広く対応させていただきます。

まずはご相談ください。